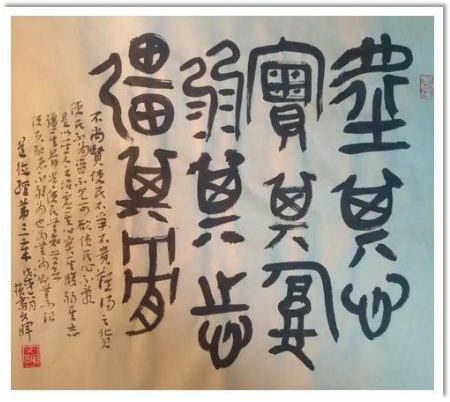

虛心實腹

- Stone Tai

- 2024年7月2日

- 讀畢需時 15 分鐘

2024年

不尚賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不為盜;不見可欲,使心不亂。是以聖人之治,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。常使民無知無欲。使夫知者不敢為也。為無為,則無不治。

《道德經3》

不推崇賢能之才,使人民不爭名奪位;不以奇珍異寶為貴重之物,使人民不做偷盜的壞事;不炫耀足以引起貪心的事物,使人民不產生邪惡、動亂的念頭。因此,有道的聖人治理天下的方法,是要淨化人民的心靈,讓人民本有的五常之德實現在生活的五倫中,減損人民爭名奪利的心志,加強人民對正道推行的志氣。要常使人民沒有自我的認知,沒有私欲而依循道德天理。使那些智巧之人也不敢肆意妄為。以天道而不以自我主見處理政事,就沒有治理不好的道理。

「不尚賢」的意思,不是不推崇賢德之人,而是要推崇人人皆有之常德而不是推崇某一個人。

五常之德:仁、義、禮、智、信是人人本有之常德,每個人都俱備,每個人都有這良知、良能,就比如舜帝的仁孝,是人人本性皆有的德行,故在推崇舜帝時,不是推崇舜帝這個人,而是舜帝的仁德孝行,為了喚醒每個人都能效法舜帝去發揮每個人自心的的仁德孝行,這叫「不尚賢」。

若「不尚賢」就是不推崇賢德之才或人,豈不造成人人都不以仁德為貴而不學習、涵養自我內德?這顯然是錯誤的理解。

「不尚賢」的真正意義在於提倡每個人都應該發掘和發揮自己內在的常德,而不是僅僅崇拜某些被認為賢德之人的個體。這樣才能使每個人都能在日常生活中實踐這些德行,人人都充實其仁義禮智信之內德光輝。

因此,「不尚賢」強調的是普遍性的德行教育,而不是對個別賢德之人的個體崇拜。提醒我們,每個人都有能力和責任去培養和實踐內在的仁德,這樣整個社會才能真正進步和和諧。

「使民不爭」是「不尚賢」的結果。「爭」的意思是爭名奪利,渴望出頭,追求比別人更出名、更受敬仰。然而,真正的德行,如孝順,並不是為了出名讓人敬仰,而是為了孝親以安自己的心。

「使民不爭」的目的是要讓人人都實踐內在的德行,而不是鼓勵大家去爭取成為明星或名人。不為名為利的爭,就沒有內耗,使大家互助互利培養德行。

真正的道德和價值不是來自於外界的讚譽和名聲,而是來自於內心的真誠和自我修養。

當社會不再推崇「名利」,而是讚賞和鼓勵內在德行的實踐者,整個社會風氣將會更加健康和正向。

「不貴難得之貨」的重點在於「使民不為盜」。這一理念強調的是,如果社會不過分推崇那些稀有珍貴的物品,就能減少人們為了獲取這些物品而犯罪、走偏的動機。

例如,黃金因其稀少而貴重,然而,俗話說「浪子回頭金不換」,這表明黃金雖然稀有貴重,但一個人能夠悔改並端正行為,比黃金還要難得且珍貴。再有,「拾金不昧」之人,更是令人敬佩,這種行為體現了人們內在的誠實與德行,遠比黃金更有價值。

所以「不貴難得之貨」,重點不在於稀有珍貴的物品不值得看重,而是要強調德行比一切身外之物來得貴重,不要因為追求身外之物而捨棄最可貴的德行,這並不是智者之所為。

「盜」字的結構由「次」和「皿」組成。皿指的是器皿,通常用來盛裝物品。將次要的東西放在飲食之器皿中,並將其作為飲食的重點,就遠離了天道。這一解釋告訴我們,如果社會過分重視稀有珍貴的物品,人們就會為了這些物品而迷失自己,甚至不惜採取不正當的手段。結果就是人的正道品德就像被盜賊盜竊了,遺失了,不再擁有了似的。

因此,「不貴難得之貨」的真正意義在於,應該重視和推崇內在的德行,而不是追求那些稀有珍貴的物品。這樣才能減少社會上的偷盜行為,讓每個人都能夠安居樂業,實現真正的和諧與幸福。

有句諺語說:「錢要花在刀刃上」,意思是「好鋼用在刀刃上,花錢花在裉節兒上」。最好的鋼要用來鑄造刀刃,錢要花在關鍵、重要的地方。貴重之物應該用在最應該用的地方,而不要變成私有的物品。如果稀有之物變成私有之物,收藏起來,這東西還有什麼貴重可言?

比如,如果賺到的錢都不捨得花,省吃儉用只為了把錢存在銀行裡,不就是變相地為銀行打工嗎?這樣的行為不僅失去了金錢應有的價值和用途,還讓人忽視了生活中真正重要的東西——德行和內在的滿足。

反過來說,當富貴之人能將其財富幫助需要之群體,這種德行不是比起財富本身還要貴重、還要值得令人敬重嗎?

每個人都有自己想要的東西和私慾,即使是聖人也會有自己想要的東西或想做的事。「不見可欲,使心不亂」的意思,不是說不能有私慾,而是要以天下為重。

若人從早忙到晚,就為了滿足自己的慾望,那是永遠無法填滿的深淵。就算擁有了全世界,生命到盡頭時,人還擁有什麼呢?

像世界上許許多多的富貴之人,生前有多少人認識他們,死後又有多少人會懷念他們?

但聖賢為什麼會讓後世的我們紀念他們,感恩他們,因為他們活著的時候,不是為了自己而活,而是為了其他人而活,更是為了天下之正道大義而活。

比如岳飛不僅是一位有著強烈家國情懷的忠勇將軍,還是一位孝子。他相信孝順父母是重要的,但為了國家的安定,他毅然決然地成為將軍,保衛國土,這就是「不見可欲」。這並不是說他沒有私慾,而是他不敢因私欲而忘記公義,他把國家放在心中,把私慾放一邊,這才是真正的公心,是在小孝之上行大孝。

岳飛的母親亦是深明大義之輩,知道岳飛孝順,為了不讓他分心,就讓他明白,精忠報國就是對父母的孝順,如此岳飛就能專注地報國。如果他既想孝順父母,又想報國,心就亂了,恐怕忠孝都做不好了。

「不見可欲」的真正意義在於,人在面對私慾時,應該優先考慮公義和大局。這並不是要求人們完全壓抑自己的欲望,而是要在必要時能夠克制自己的私欲,為了更大的公共利益而行動。

岳飛的例子充分說明了這一點。他在家時孝順父母,這是小孝;但當國家需要他時,他毅然決然地選擇了保家衛國,這是大孝。他的行為不僅沒有違背孝道,反而升華了孝道,因為他用實際行動詮釋了何謂「大孝」,即以天下為重,以公義為先。

這樣的行為體現了真正的公心,能夠在私慾和公義之間做出正確的選擇,不被私欲所迷惑,使心不亂,這才是「不見可欲」的涵義。

了解了前面第一段話後,接下來的「虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。」就不難理解了。

「虛其心」意味著不執著於自己的觀點或立場,願意謙遜地學習和接受聖賢的教訓。這種態度是效法聖人的行為,將公眾利益置於個人私慾之上。

例如,張良納履的故事生動地展示了虛心受教的重要性。當「圮上老人」黃石公考驗他時,張良展現了卓越的謙遜和恭敬,最終得到了《素書》這本寶貴的書籍,為他日後的偉大成就打下了基礎。

人如果不能虛心,不懂得尊重他人,就難以受到有效的教導和指導。一個杯子裝滿了水,就再也容不下哪怕只是一滴的水。

虛心是一種開放的態度,願意接受他人的意見和批評,而不是自以為是或固步自封。這種態度不僅讓人更容易吸收新知識和經驗,還能夠建立良好的人際關係。尊重他人則是基於理解和尊重他人的觀點、感受和價值觀,這樣的態度能夠促進良好的溝通和合作。

人如果缺乏虛心和尊重他人的能力,可能會表現出自大、固執、不接受反饋或建議等負面特徵。這樣的態度會阻礙他們的成長和發展,因為他們無法從他人的經驗和智慧中受益,也無法建立良好的人際關係和合作精神。

因此,培養虛心和尊重他人的能力至關重要。這不僅有助於他們的個人成長和職業發展,還能夠使他們在社會中更加成功和受人尊重。

晏子的車夫之事也是一個很好的例子。當車夫的妻子因看到晏子謙遜的態度而感動,並因此要求車夫改變時,車夫願意接受妻子的忠告,從而改變自己的態度。這種謙卑和改進的態度最終讓晏子對他刮目相看,甚至推薦他擔任大夫。這再次顯示了虛心受教的價值,以及這種態度對於個人和社會的正面影響。

孔子問禮老聃,然而更難得的是「入大廟,每事問」,儘管孔子當時已經是一位知名的學者,但他仍然保持謙虛的態度,願意向別人請益,不斷學習提升自己,不忘記自己學習聖人之道的初衷。即使是面對七歲的的項橐,也願意下車向他請教,這都體現了他對大道知識謙卑的追求和達者為師的尊重。

因此,「虛其心」不僅是一種謙虛的態度,更是一種受教育的基礎和修養。

心在人體中是至關重要的器官,若是心出了問題,人也不活了。現今世界最大的疾病之一,就是心血管問題,有許多人的心血管都堵塞了。虛心的意思,亦是說明了心不能拥堵,堵住了就出問題。

心理也一樣,面對他人心中沒有疙瘩,就能坦坦然的,如果對某一個人有了心裡障礙,就很難再相處了。為何對他人會有意見?是否是因為比較自我?不能尊重他人?

所以,從小處著眼理解「虛其心」,亦能有所啟發。

「實其腹」的意思並不僅僅指填飽肚子,雖然讓百姓衣食無憂是治國安邦的重要基礎。從更深層次來看,「實其腹」意味著內在常德的涵養和充實,強調道德和學問的修養。

老子的時代或許物質生活並不匱乏,但他的哲學思想著眼於人類精神和道德的提升。物質層面的富足固然重要,但道德和內在的修養更為關鍵。正如飲食能填飽肚子,文化和道德學問則能充實人的內心,使其脫離野蠻狀態,成為真正有智慧、有德行的人。

所以,「實其腹」的意思是更指向內在常德的涵養和充實。

白居易五十歲左右,任杭州刺史時,曾慕名參訪當地的高僧鳥窠禪師。他向禪師請教說:「什麼是佛法大意?」禪師說:「諸惡莫作,眾善奉行。」白居易哈哈大笑說:「如此簡單的道理,三歲小孩也曉得。」禪師說:「三歲小孩雖道得,八十老翁行不得。」白居易聽了以後,頓感慚愧不已。

鳥窠禪師的話點醒了白居易,簡單的道理並不容易實踐,真正的挑戰在於持之以恆地將這些道理落實到生活中去。你白居易活了幾十歲,又做了幾分?

五倫八德雖然是做人的基礎道理,但真正做到的人卻寥寥無幾。許多人懂得這些道理,但在實踐中卻屢屢失敗,能做全的有幾人?

許多人做人很失敗,卻口頭道理連編,令人懷疑道理的真實性,這豈不是在害道嗎?

《近思錄·為學》:明道先生以記誦博識為玩物喪志。

明道先生強調了對聖人之言的實踐。記誦和博識固然重要,但更重要的是能夠將聖人的教義融入生活中,實踐於行動和處事之中。

把聖人留下的經典都倒背如流,明道先生認為這是學道之人在玩物喪志。聖人留下來的話語,不是當詩詞般來欣賞的,而是讓後人能去實踐的道理。若只是知道而不實踐,就是把聖人之言當玩物,是對聖人之言不敬的表現,所以孔子有「慎言」之說。

學習聖人之道最大的盲區,就是不知道「自己」才是最大的難題。不能化解自心的頑固弊病,該孝順卻不能孝順,該忠信而不能忠信,嘴上知道卻行不出來,原來自己才是最大的迷途羔羊,要趕緊迷途知返才是。

「實其腹」不僅是對道德和價值觀的理解,更是對這些理念的實際踐行。對五倫八德的瞭解只是起點,真正的挑戰在於將這些理念貫徹到日常生活的方方面面中去,無論是在個人行為還是社會互動中。

「弱其志」並不是鼓勵人們放棄志向或目標,而是要削弱那些狹隘的、以自我為中心的俗志和私慾。這種觀點在現今這個沉醉於物質享樂、不思進取的社會中,顯得尤為重要。

當今許多人追求即時的快樂和享受,忽視了長遠的目標和道德的修養,這樣的人生雖然看似快樂,但實際上卻缺乏深度和意義。若僅僅追求物質和感官的滿足,最終難免會陷入空虛和迷茫之中。

老子的「弱其志」是要人們放下那些與天道背離的狹隘志向和私慾。這並不是說人生不應有志向,而是要有正確的志向,要順應天道,追求更高尚、更有意義的目標。

例如:孔子五十知命之前,有遠大的志向和抱負,但老子告誡他:「去子之驕氣與多欲,態色與淫志,是皆無益於子之身。」意思是說,你自己認為如何如何而為就能天下大治,那是你自己個人的私慾和自負,這種驕傲的姿態和沉浸在自我的志向,對一個想要天下大同的君子來說,一點好處都沒有!說是推行天之道,心中都是滿滿的自我,天道何存?還自我感覺良好,豈不是笑話?

孔子受教而閉門思過三天,再加上對易理的深研,漸漸明白了依循天理的重要,也就學著慢慢的放下自我的見解,體會並依循天意而順天意而為。

人是要去行天的道,不要把自己的認知理解成為是天的道,這樣是很危險的。既然是個人的私慾和淫志,又如何能強加到別人身上?別人又如何能欣然接受?

現代社會的人們若能理解和實踐「弱其志」的思想,就能放下對物質和感官的過度追求,尋找到內心的安寧和真正的生活意義。這樣,不僅能夠個人生活更加充實,也能為社會的和諧與發展作出貢獻。

因此,「弱其志」是指削弱那些狹隘的、私欲的志向,而不是放棄一切志向。真正的志向應該是符合天道、順應自然的,這樣才能帶來真正的幸福和滿足。醉生夢死、沉溺於即時快樂的人,往往迷失了生命的意義,而「弱其志」的思想恰恰能夠幫助人們找到人生的真正價值和方向。

要能虛其心,才能接受天之道,實踐五倫八德。純然的實踐,就是最好的示現,就是最好的身教。舜帝就是一個很好的例子,他通過真誠的孝道實踐,而不是強行要求他人孝順,卻使許多不孝者自覺慚愧而改變。這告訴我們,真正的影響力和說服力來自於身教和實際行動。

孟子提到:「以善服人者,未有能服人者也;以善養人,然後能服天下。」這句話強調了用實踐行動來感化和影響他人,而不是僅僅依賴口頭說教。舜帝就是一個很好的例子,他通過真誠的孝道實踐,而不是強行要求他人孝順,卻使許多不孝者自覺慚愧而改變。這告訴我們,真正的影響力和說服力來自於身教和實際行動。

因此,對於五倫八德的理解和實踐,不僅僅是教育他人要如何行為,更重要的是自己身體力行,用自己的行動來滋養和啟發他人的內在道德。父母親教導孩子要善良,但如果他們自己不具備慈愛和善良的品質,這樣的教導將難以生根。

說破嘴皮教孩子孝順,還不如帶着孩子孝順雙親的身教來得有效。

「強其骨」的意涵,指的是自我道德的鍛煉和堅定的意志。骨骼是身體的支柱,象徵著堅韌和不屈的精神。許多人雖然有傲氣,卻缺乏真正的骨氣,因此,老子提倡「強其骨」,以培養堅強的品格和道德力量。

骨氣象徵著堅定的信念和高尚的品格。古人常用「軟骨頭」來形容那些沒有骨氣、沒有原則的人。相反,擁有「傲骨」的人,即使在困難面前,也能堅持自己的信仰和道德標準。蘇武牧羊的故事便是一個典型的例子:

蘇武等大臣在西漢時期被漢武帝派遣出使匈奴,由於漢朝降將鍭侯王的反叛,單于大怒,扣押了蘇武等人,勸其投降。匈奴人對他軟硬兼施,試圖讓他屈服,但蘇武寧死不屈,堅決不降,被迫淪為匈奴的奴隸在茫茫草原上放羊,十九年後才回到漢朝。這段期間,蘇武忍受極度的艱難困苦,始終不改忠誠之心,最終得以回到故國,受到極高的尊敬。

蘇武的堅持和忠誠,對他人來說,可能是一種折磨,但在他來說卻是「強其骨」的煅煉,煅造出蘇武千古忠貞的美名。

黃蘖禪師:「不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香。」

這句話不僅僅是對自然界梅花的讚美,更是一種對人生哲理的深刻詮釋。梅花作為中國十大名花之首,與蘭花、竹子、菊花一起並稱為「四君子」,又與松、竹並稱為「歲寒三友」,其象徵意義在中國傳統文化中尤為深遠。

梅花在寒冬中開放,象徵著高潔的品格。在萬物凋零的嚴冬,梅花迎風而開,顯示出不畏艱難、堅持自我的高尚品質。

傲氣是驕傲、自負的態度,而傲骨則是堅定不移的道德品格。兩者之間的區別在於,傲氣是表面的、虛榮的,而傲骨則是內在的、堅韌的。擁有傲骨的人,無論面臨多大的挑戰,都不會背棄自己的原則和信仰。

梅花能在寒冬中綻放,表現出非凡的堅韌和毅力。它不僅承受住了寒冷的考驗,還能率先開花,迎接春天的到來,這種堅強不屈的精神激勵著無數人立志奮發。

如果把世上的聲色犬馬比喻成君子的寒冬,這些誘惑和享樂就像嚴寒一樣,對君子的道德修養和內心世界構成了巨大的考驗。然而,正是在這無數感官上的享樂和物質上的誘惑,包括美色、音樂、遊戲、宴會等而不動的心志,君子才能鍛煉出堅定的意志和高尚的品格,像梅花在寒冬中綻放一樣。梅花能在寒冬中開放,表現出非凡的堅韌和毅力。它不僅承受住了寒冷的考驗,還能率先開花,迎接春天的到來,這種堅強不屈的精神激勵著無數人立志奮發。

孟子說「富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈。此之謂大丈夫。」富貴時不會因為貪圖享受而忘了孝悌忠信,窮困潦倒時也能堅守五倫八德,武力威壓也不能讓一位君子屈服而捨棄堅守正道的志向。這種精神正是「強其骨」的具體表現。

過去的我,或許也曾沉迷於刷手機,追劇、小說、電玩,現今明白了正道,暸解了天賦本性之德後,就改變自己,好好的去遵守五常、實踐五倫八德,這就叫「強其骨」。雖然過程中或許會有疲憊,但有了生活的目標與意義,過個君子的充實生活,總比人生茫茫然的好。

常使民無知無欲。使夫知者不敢為也。為無為,則無不治。

這段話經常被誤解為是一種愚民政策,甚至被認為是封建思想。然而,這其實是對老子偉大思想的曲解。老子的思想並非要愚弄人民,而是要指明了簡化生活和思想,達到一種自然和諧的狀態。

「無知無欲」並不是不讓百姓受教育,讓他們沒有知識、沒有文化,讓他們沒有需求。而是讓百姓明白到要以國家為重,不是以自我為重;以國家之利益為先,而不是個人得失為先。以家庭來說,當然就是以家庭為重,以照顧好家庭每個成員為先,不是以個人享受、個人的私慾為先。

並不是不能有自己的認知,不能有私欲,那是不可能的,每個人都很自然有自我對他人、對世界的解讀,有自我的需要和需求。

「無知」的意思比較是不以個我的認知和見解為主,要多去理解天的意志,就像聖人常常觀天地宇宙,就是要從天地的運轉去體會天意,去順天、合天一樣。認知要實在,放著家中老小不知不顧,只顧自己私我想要的,可乎?

「無欲」的意思就是不以私我的享受為主,多為家人的需要為先。就像我認識的一些長輩,家裡雖然富足,但還是省吃檢用,好像是想要多留些財富給子孫,卻看到原來是幫肋更多需要的人,比如支肋窮苦學子的學費。省下自己吃喝的奢侈,幫助他家改變生活、提升生活。

換句話說,「無知無欲」就是不以個我為重,要以國家、天下為重,就不會因為個人的意見、個人的私慾影響到國家、天下人的生活。

「知者」是指聰慧之人,往往聰明人會很有主見,認為治國該如何又如何,但不在其位,不能明白真正的情況,會誤判形式。就好像員工總喜歡在底下議論老皮的決定,但不在老皮的位上,很多情況員工並不能把握,私下議論對工司沒太大的影響,如果員工自作主張的為老板決定,就會壞事。

因此,「使乎知者不敢為」的意思是要讓百姓都了解到,不要以自己某個片面角度的見解,去做決策來胡作非為。這並非是壓制人的思想,而是強調在沒有全面了解情況的情況下,不應該輕易作出重大決策。

「不敢為」而不是不為,不明情況亂搞就是添亂,不明情況而先請示,可以為之而為之,不充許就不妄為,就是有規矩,有規矩就不會亂。最怕是聰明又不守規矩,還想出位的人,就常會壞事。

「不敢為」是虛心學習的態度,是多學習多充實自己在整體觀的認知,更進一步去學習天道,明白天道的運行而不敢逆天而行。

「為無為,則無不治」是老子道家思想的重要部分。這裡的「無為」並不是什麼都不做,而是順應自然、遵循事物的本性去治理,而非強行干預。通過這種方式,可以達到事物自然和諧的狀態,避免人為的過度干涉和引發的不良後果。

就好比孝順:老子說的「知者」的孝順,就是就是那些認為自己孝順但只是形式上完成義務的人。自己不親力親為,請了傭人照顧父母飲食起居,生活中讓父母吃得飽、穿得暖。如果孝順就只是父母餓了給吃、渴了給喝、病了找醫生、就只是懂得安排把事情處理好,甚至都不會給父母問安,卻沒有真正的關心和愛,這是孝順嗎?

「無知無欲」則是讓民眾明白孝順就是要真正的關心和愛心,該孝順就不推卸,不會去找理由、找藉口來不孝,也不敢將父母丟給他人照顧。就算是請了傭人照顧,自己還是會很體貼、很細心的去關照,晨昏定省。

當人人都能發自真心的去關心和愛父母,這就是老子所謂「無為」的孝。使人人都能這樣孝順父母,這就叫「為無為」天下還有治不好的嗎?

留言